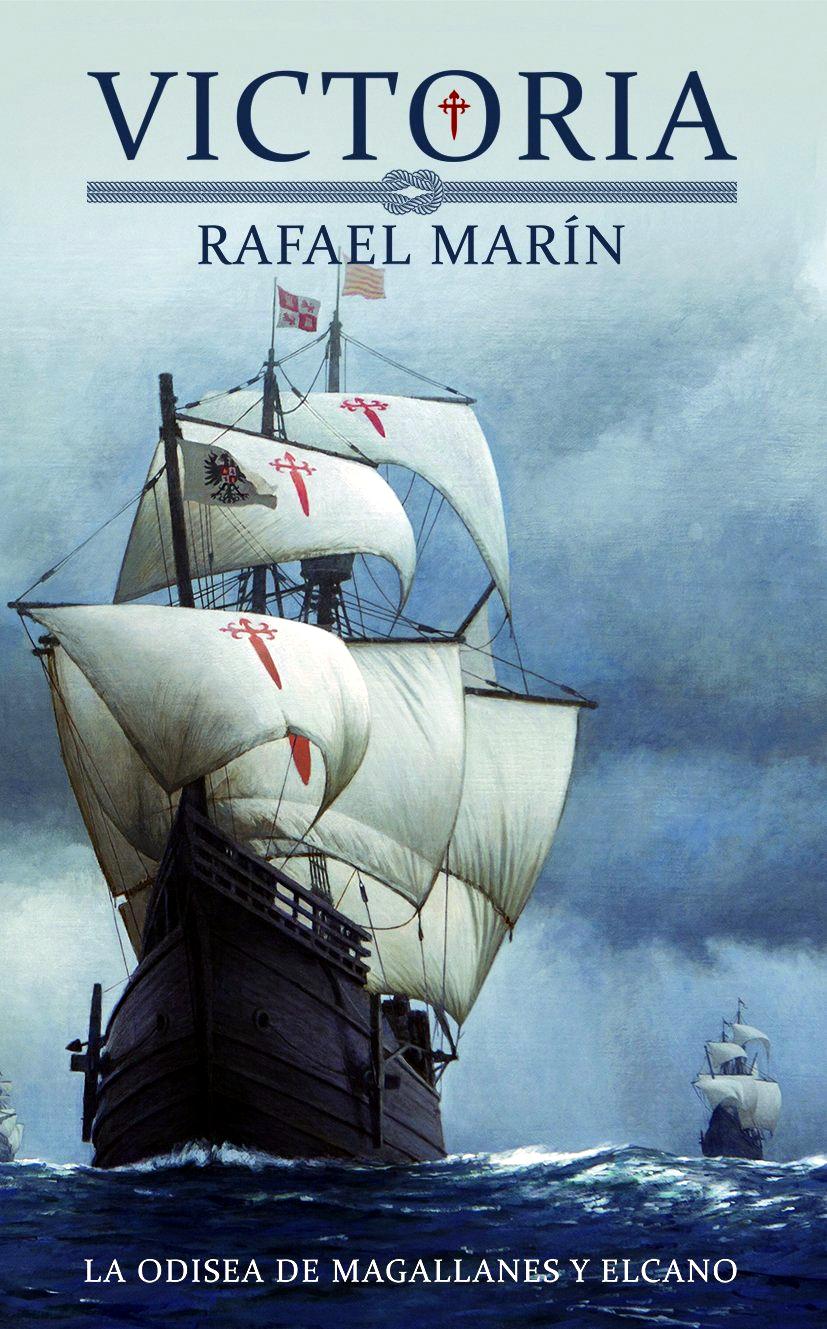

Victoria: La odisea de Magallanes y Elcano (Dolmen editorial), de Rafael Martín, es una novela de aventuras fiel a la historia que contaron los supervivientes de la hazaña, interpretándola para las sensibilidades lectoras de quinientos años después. Zenda publica el comienzo del libro.

Un barco agoniza como agoniza un hombre: resoplando, resistiendo, intentando arrancar al viento otro segundo, poco importa que esa misma supervivencia implique un instante replicado de dolor y de agonía. Cruje como la respiración de un moribundo, silba y desentona, al encuentro del olvido final. Hay esperanza mientras los pulmones funcionen, mientras las velas se hinchen y se arranque un nudo más a la resistencia de las olas.

Como los hombres, también los barcos se creen inmortales. Más que ningún otro barco, esta nao llamada Victoria, que se había enfrentado durante más de catorce mil cuatrocientas leguas a la furia de los océanos y las locuras de sus capitanes, a los hielos y las tormentas, a la amistad de salvajes y a sus repentinos odios, a la riqueza y al hambre, al hedor a podredumbre que indicaba que algo más que las ratas y el salitre la roían por dentro.

Y aquí estaba, sin fuerzas, el paño desgarrado, los cordajes sueltos, la caña del timón debilitada como los sueños de un viejo, cargada su bodega de tesoros, pero no de vida. Una semana más, y la Victoria dormiría quizás en el fondo de las aguas, como habían muerto ya sus otras naos hermanas, las otras tripulaciones que la acompañaron contra la mar y el viento.

La quilla negra, en este amanecer de septiembre, la hacía parecer un navío fantasma. Era, en efecto, un barco de muertos. No de aquellos que había dejado atrás, regados por océanos ignotos y en islas que eran a un tiempo paraíso e infierno, sino de los cadáveres en vida que transportaba, supervivientes tan tenaces como la misma nao, espectros que se aferraban a la vida, aunque la vida se les derramara a chorros tan persistentes como las vías de agua que ni las bombas podían achicar, una vida de la que ya se les habían caído las uñas y los dientes.

La desembocadura del gran río de los moros se abrió ante la nao. Los pescadores que habían salido temprano a la faena la vieron surgir de la niebla y se santiguaron. Ninguno la reconoció, pues nadie la esperaba ya. Tres años son demasiado tiempo, y el mar es siempre ladino y traicionero. Pero la nao continuó su lento ascenso contra la corriente: esa experiencia había ganado como ninguna otra embarcación en los siglos previos de la historia.

Una campana sonó a lo lejos, un sonido olvidado y, por tanto, ajeno. Se hicieron señas desde las almenas del castillo de los duques de Medina Sidonia.

Como una ballena que busca la muerte en la orilla, guiada por dos chalupas, la Victoria atracó, con tanto cuidado y tanta lentitud que parecía que iba a desencuadernarse allí mismo, en el muelle de Bonanza de donde había zarpado, igual que aquel perro de Ulises que rindió el alma cuando supo del regreso de su amo.

En el embarcadero, mientras tanto, se habían reunido los curiosos. A caballo llegaron las autoridades. Las campanas de Nuestra Señora de Barrameda, quizá porque habían reconocido ya que era la nao recién llegada, iniciaron un repique ensordecedor que espantó a las garzas de las frondas del otro lado del río.

Tendieron la tabla. Uno a uno, entonces, resucitamos los muertos.

Éramos esqueletos carcomidos, sin carne sobre los huesos ni pelo sobre las cabezas. Oscuros de piel, como las tallas de madera de la misma iglesia que nos daba la bienvenida y a la que, arrastrando los pies, acudimos.

Uno de los gentilhombres de la orilla, un muchacho de posibles, altanero porque la juventud ignora siempre qué vicisitudes pondrá la vida en su camino, tuvo la osadía de contarnos. Uno, dos, tres hombres. Trastabilló un cuarto. Hizo intención de levantarlo del suelo un quinto, pero no pudo hasta que lo ayudó un sexto. Siete, ocho, nueve, diez. Seguimos desembarcando. Todos menos uno de nosotros, el capitán, que permaneció a bordo.

Éramos dieciocho hombres en total, aunque llamarnos así, viéndonos de esta forma, era llamarnos mucho. Dieciocho sombras que habíamos olvidado andar sin el bamboleo terrible de la cubierta y la línea siempre temblorosa del horizonte. La multitud, sobrecogida, nos abrió paso, como si fuéramos apestados. Fue entonces cuando me detuve.

—Me llamo Francesco Antonio de Pigafetta —dije con voz rota y ronca de la que se había borrado ya mi acento vicentino—. Somos… somos la nao Victoria, al mando de don Juan Sebastián Elcano. Lo que queda de la escuadra de los hombres del mar de don Fernando de Magallanes, que partió hace tres años en busca de las islas de la Especiería por orden de nuestro señor el rey don Carlos. Hemos… hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo.

EL CAPITÁN Y EL ESCLAVO

Era un hombre recio y renco, y una sombra de rostro femenino y piel de color de olivo lo seguía, como un perro, a cada paso. Carecían de amigos, ambos: uno, por extranjero; el otro, por esclavo, circunstancia harto difícil cuando de amistades y contactos labran las gentes de aventura sus empresas, y en ciudades como Sevilla, donde el ir y venir de razas y colores convertía a todos los hombres en hermanos de un negocio común que oteaba el futuro como el gavilán busca a su presa.

Yo también era extranjero en Sevilla, pero mi esclavitud, entonces como ahora, se debe solo a mis pasiones y mis pecados. Hay aventuras que son un secreto a voces, por más que se intente cubrir las huellas de lo que con ellas se pretende, y tras tener noticia en Barcelona de lo que en el sur de Castilla se estaba preparando, y conseguidos los permisos y las recomendaciones pertinentes, embarqué hasta Málaga y luego a caballo llegué a esa otra ciudad que el río divide en dos mitades, quizás porque es tan grande que no hay tierra sola que pueda contenerla.

Controlé entonces mi impaciencia, pues no podía darme a conocer cubierto de polvo y desgreñado. Me hospedé en la mansión de un ricohombre que anticipaba beneficios y participaba desde la Casa de la Contratación en los preparativos del gran viaje, como en susurros se llamaba a aquel ensueño, y la influencia de su oro y la importancia de su persona me permitieron por fin presentarme ante aquel marino ceñudo, marcado de cicatrices hacia fuera y lleno de fuego caliente de por dentro.

Cojo y todo, andaba rápido, como fugado de sí mismo. De una nao a otra nao, de una calleja oscura a otra iluminada, sin detenerse con nadie ni mirar atrás, esquivando niños y perros, como si no quisiera ser reconocido, aunque afamado era. La sombra de su esclavo era lo único que le seguía el ritmo de los pasos, pero si bien el caballero llevaba espada y el sirviente puñal, un atentado contra su vida (y se rumoreaba que ya se había producido alguno) vendría de forma más sutil, pues si era un renegado de su patria no merecía la pena sacrificar la vida por él a ningún espía. Los propios españoles, en cualquier caso, tampoco lo miraban con buenos ojos, y a punto habían estado de colgarlo de una gavia unos meses antes, cuando quizá por confusión o quizá por intereses se equivocó la bandera familiar que el caballero izó en su nao con la del reino de Portugal, contrincante y vecino. Y es que, pese a su inflexible actividad, y sus indiscutibles conocimientos marineros, no estaba exento de cometer los mismos errores que cualquiera. La vanidad afecta por igual a las mujeres hermosas, los príncipes y los héroes.

Me personé, pues, en su retrete, un camarote en tierra escondido en un rincón poco importante de la Casa de Contratación, donde a salvo de la mirada de curiosos se había forjado el proyecto y aún se limaban detalles y se intentaban cuadrar cuentas. La mesa de roble estaba cubierta de mapas, cartas de marear, instrumentos de medición, cuadernos de bitácora, lupas, velas, tinteros y plumas, balanzas y pesos y pergaminos y libros, y hasta una santa Biblia y un crucifijo, escrupulosamente a salvo del caos que se adueñaba como una ola de la superficie del escritorio. El capitán general repasaba por enésima vez su correspondencia, mientras el esclavo negro, detrás de él, junto a la ventana, parecía ajeno al mundo, como la estatua forzosa que en el fondo era.

—¿Don Fernando de Magallanes? —dije, con una leve reverencia que no estaba fuera de lugar, pues el rey de España había nombrado al marino caballero de la Orden de Santiago en compensación por los incidentes de la revuelta sevillana y las banderas—. Permitid, señor, que me presente: Antonio de Pigafetta, de Vicenza. Vengo a unirme a vuestra escuadra, con la recomendación del nuncio de su santidad el Papa, don Francesco Chiericati, a quien sirvo, y la aprobación expresa del rey de Castilla, don Carlos de Habsburgo, a quien Dios guarde muchos años y conceda grande gloria.

El marino soltó los papeles donde estaba intentando redactar, lo supe luego, las provisiones de su testamento. Aceptó los documentos que tendí, impresionado no sé si por mi descaro o por los lacres y sellos que identificaban los signos de la Iglesia y del rey de las Españas.

—¿Tenéis conocimiento de la mar, caballero?

—Todo lo que puede conocerse cuando se viaja por el Mediterráneo sin perder de vista la costa. Pero entiendo de astronomía y del trazado de mapas —exageré un tanto—, sé de cálculo y no se me dan mal las lenguas —esto era cierto—, y estoy seguro de que a poco que se me instruya aprenderé a manejar un astrolabio y a buscar el norte con una brújula.

—Sois un hombre instruido —respondió Magallanes con una chispa de humor seco en la mirada que contradecía su voz fina, cargada aún de acento, algo aflautada para un hombre de su edad y de su temple. Soltó mis papeles y se incorporó con esfuerzo, venciendo la tozudez de su rodilla inútil—. Lástima que seáis extranjero, muchacho. Me pareció el reproche un tanto fuera de sitio, ya que ambos hablábamos la lengua de Castilla con sonido prestado de otras tierras: portugués él, yo italiano.

—¿Juega ese detalle en mi contra? —Al menos no sois portugués. Tengo ya demasiados a bordo y no son del agrado de su majestad ni de quienes financian esta expedición. Creen… creen que aún sigo a sueldo de mi antigua patria.

—Sus ojos se ensombrecieron ante el recuerdo. Se recuperó al instante—. Tengo que rechazar los que sobrepasen el número cambiante que van considerando justo. Pero yo busco marinos. No pregunto dónde nacieron. Es voluntad de Dios que sean portugueses las mejores gentes del mar. No puedo despedirlos a todos. Y mucho menos reducir su número solo a seis. Así que, Dios me perdone, muchos han recurrido a cambiar de nombre y hacerse pasar por castellanos.

—Si mi patria italiana fuera a ser también un problema, don Fernando, cambiemos mi nombre en los roles, como hacen ellos. Pongamos que mi nombre es Antonio Lombardo, que a fin de cuentas son las primeras dos lenguas, las de Lombardía, las que aprendí a hablar. Con gusto pagaré, si es menester, mi pasaje.

—Con gusto os sería aceptado, caballero, pero no tengo sitio a bordo para quien no se maneja en un barco —refunfuñó, incómodo por una cojera que no le suavizaba estar de pie ni sentarse.

—Algo he navegado, don Fernando, y tengo la ventaja de saber nadar. Me miró con ojos de fuego, calibrando si en mis palabras pesaba más la ingenuidad o la inocencia. Sé que en ese justo momento pasó por su cabeza la idea de que yo pudiera no ser otra cosa sino un nuevo espía.

—¿Qué conocéis de la travesía?

—Que será larga, a juzgar por las provisiones que empiezan a cargar las naos —contesté, eludiendo expresar de mi voz lo que era un secreto a voces: Magallanes intentaba hallar un paso por el oeste hacia las islas de la Especiería, pero quienes se enrolaban en la escuadra aún no habían recibido información completa, y pensaban que se trataba de un viaje de exploración más hacia las Indias—. Y apasionante.

—Dos años es la previsión que hacemos —dijo, como si ese tiempo ya bastara para disuadir a cualquiera del proyecto. La experiencia le había enseñado que, en eso, como en tantas otras cosas, no se equivocaba.

—Aún soy joven, caballero —respondí, haciendo un gesto de indiferencia: no cuentan los años futuros cuando la juventud se cree eterna—. Podré superarlo.

—¿No dejáis a nadie en tierra?

—Alguna enamorada, alguna deuda, enredos de familia. Me interesa más el horizonte. Quien me quiera esperar, saldrá ganando.

—Y queréis enrolaros porque…

—Porque todo Odiseo necesita un Homero.

—No sois ciego —dijo alzando una ceja, no sé si complacido por lo que mis palabras insinuaban o por el candor con que las había pronunciado.

—Pero quiero ser testigo de las maravillas que nos esperan. Hombres con un solo pie, o con los ojos a la espalda, serpientes y unicornios marinos, sirenas e hipocampos…

El esclavo, al oírme, no pudo contener una sonrisa. Supe que me entendía y que, aunque tenía más o menos mi edad, había navegado por mares que yo no imaginaba y que lo que había visto y vivido en ellos se convertía en burla al comparar su experiencia con mis esperanzas.

—Y frío, y cansancio, y enfermedades, y muchos sinsabores —murmuró Magallanes, como el maestro que reprende los errores en las cuentas de un alumno distraído—. Si no sois marino, poco podréis hacer a bordo —dijo, como dando por cerrada la discusión. Su mirada, entonces, se posó en los papeles que yo traía, en los sellos y lacres de las autoridades que me encomendaban. Miró sus cuentas, la bolsa llena de monedas que colgaba de mi cinturón. Se encogió de hombros y volvió a sentarse—. De acuerdo, sea. Podréis venir, pues vuestros valedores son incuestionables y venís por voluntad, dispuesto a pagar por vuestra plaza. Ya que no sois piloto, ni maestre, y se os ve un tanto crecido para paje o grumete, vuestra función a bordo será, si queréis registrar como yo registraré los eventos de nuestro viaje, la de sobresaliente.

Asentí. Sabía que un sobresaliente era un pasajero distinguido sin más ocupación que colaborar en las tareas cuando fuera estrictamente necesario. En dos años previstos de viaje, tanto Magallanes, como el esclavo, como yo, como la tripulación toda, sabíamos que mis manos serían necesarias en muchas ocasiones. Ninguno de los tres imaginaba cuántas. El mar y el tiempo son incendio que calcina por igual la ilusión de los hombres y su soberbia.

—————————————

Autor: Rafael Marín. Título: Victoria: La odisea de Magallanes y Elcano. Editorial: Dolmen.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: