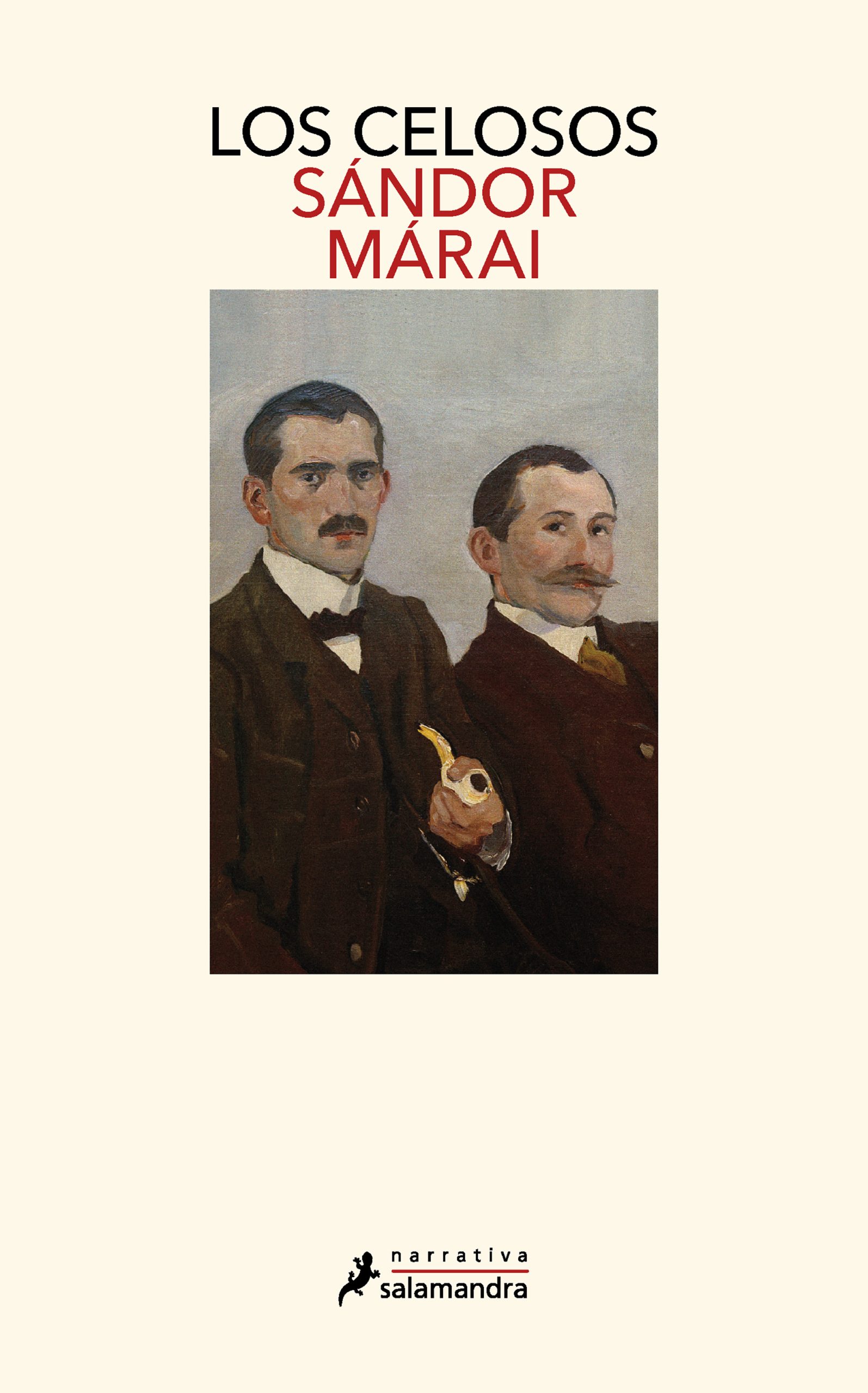

La editorial Salamandra publica el segundo título del ciclo de los Garren, que arrancó con Los rebeldes y finalizará con Los ofendidos. En esta ocasión, los hijos de la familia protagonista de esta historia se enfrentarán a la muerte del patriarca de los Garren y, en consecuencia, a un futuro incierto. Considerada Los Buddenbrook de la literatura húngara, esta trilogía es sin duda la obra más ambiciosa de Sándor Márai.

En Zenda reproducimos el arranque de Los celosos (Salamandra), de Sándor Márai.

***

Carta y viaje

La carta estaba encima del escritorio, entre un impreso y un periódico. Péter llegó a casa un poco después de las cinco, el sol brillaba todavía. Era ese sol de principios de abril, extraño y desconcertante, que allí, entre las montañas, embadurna los fenómenos de la primavera con una luz fría, como de escenario. Desde hacía dos semanas se sentía igual que un personaje de opereta patriótica. Cruzó la habitación vacía y miró la carta de lejos; al reconocer la letra, redonda e insegura, lo supo de inmediato. Anna todavía usaba papel color hueso y tinta morada. Se acercó a la puerta del comedor y llamó: «¡Edit!» Pero a aquellas horas Edit estaba paseando a los perros a la orilla del río. Péter se detuvo al pie de la escalera y aguzó el oído; le llegaba el sonido de la máquina de escribir de la baronesa. Tecleaba con velocidad, casi como hablaba. De pronto el ruido cesó; algo había ocurrido allí arriba, en la habitación, en su cerebro. La baronesa vacilaba; quizá no encontraba una palabra, o se había asustado al calibrar las consecuencias de una imprudencia fatal y se había quedado absorta, como un asesino en pleno cometido sangriento.

La carta era de su hermana mayor, Anna Garren, la maestra: «Querido Péter, cumplo con un deber muy triste.» Y: «Nuestro Padre guarda cama desde hace ya tres meses y los médicos han abandonado toda esperanza.» Siempre le escribía cartas de este tipo. En realidad le decía: «Tengo el gusto de comunicarte que nuestro Padre está agonizando.» Péter gimió. Desconocía los detalles de lo sucedido, pero la redacción de Anna lo había herido; como si le hubiera llegado la mano de un ser querido envuelta en papel de embalar. Hacía doce años que su hermana le escribía una carta parecida cada trimestre, el último domingo de cada tercer mes, en el mismo papel color hueso y con la misma tinta morada: «Con suma alegría hemos recibido la noticia, gracias a tu amable carta, de que progresas en tu trabajo.» Hacía doce años que el último domingo de cada tercer mes, Anna recibía con gran alegría la noticia de que Péter avanzaba en su trabajo (o de que su trabajo avanzaba, pues a veces las palabras se sublevaban contra ella, confabulaban, turbaban irónicamente sus hilvanes mecánicos). Hacía doce años que su hermana se alegraba de que él y su trabajo progresaran, y se había establecido entre ellos una relación vacilante, púdicamente enlazada. Hacía doce años que, con férrea persistencia, Anna se olvidaba de preguntarle de qué trabajaba: le daba igual si era compositor, traficaba con esclavos, o si había montado un negocio de exportación e importación, a ella nunca parecían interesarle los pormenores. En sus cartas se mezclaban de forma extraña imágenes oníricas y hechos cotidianos, que también expresaba con giros comerciales. «Te informo con especial satisfacción…», empezaba, para acabar diciendo: «que ayer por la tarde vi un pájaro». O bien: «Me es grato hacerte saber el profundo pesar…», pero al llegar a esta palabra había olvidado lo que pensaba hacerle saber con profundo pesar y mencionaba de pronto que por la mañana había llovido. En sus misivas empleaba las palabras como un artesano decorador se vale de sus herramientas, o como se maneja un aspirador, como meros utensilios para la vida. Ciertamente, las frases hechas también son necesarias para vivir, pero en alguna parte, detrás del aspirador y el «te abraza con cariño fraternal», vivía ella, Anna, que soñaba y había visto un pájaro por la tarde, como si exhalara un suspiro al terminar cada frase. No era posible de otra manera: lo establecido obliga.

Y del mismo modo le había escrito ahora para decirle que Padre estaba muriéndose. «Los médicos más famosos de la ciudad rodean impotentes el lecho de nuestro pobre y bondadoso Padre. Estamos absolutamente seguros de que tan pronto como recibas esta carta cogerás el primer tren para acudir sin dilación a la cabecera de nuestro querido Padre. Edgar vendrá también. Albert ha telegrafiado diciendo que tomará el buque correo. ¿Te acuerdas? Aquel barco de tres mil toneladas en el que Tamás partió rumbo a las islas.» Péter no se acordaba. Ahora veía el barco y a Tamás con un salacot blanco en la cubierta. Tamás, que tras la estela de su última mentira había desaparecido en la inmensidad del universo, donde ya no lo podían alcanzar ni la policía ni los recuerdos ni sus pensamientos. Nadie conoce su paradero, ni en qué piensa, ni qué quiere conseguir; sólo se sabía que se había ido con el buque correo. ¡Qué fácil parece todo! De todas formas, no cabe duda de que Anna, al escribir «buque correo» e «islas», había dejado volar la imaginación y sonado un poco. Luego, como quien vuelve en sí, como quien no soporta la realidad — la casa, la dolencia de Padre, los astros del programa de radio del domingo por la tarde, los cálculos del rinón, y que a veces no queda otro remedio que entrar en la habitación donde murió madre— , Anna se había puesto a gritar: «¡Ven enseguida!» Así gritaba en su carta, antes de acabarla humildemente, pidiendo perdón al destino y a las palabras: «Si aún deseas verlo con vida.»

Era una carta impaciente, llena de faltas de puntuación y con exclamaciones e interrogantes superfluos. Péter miró el sobre: le había enviado la carta por avión. Para la mentalidad de Anna, usar el correo aéreo debía de ser una especie de aventura, tanto como para otro dar la vuelta al mundo en un zepelín de última generación. Se imaginó a Anna yendo apresuradamente a la estafeta, abrochándose el abrigo para no coger frío durante el vuelo. ¡Por lo menos había volado un pedazo de su alma! «¡Al fin!», pensó Péter, y sonrió con tristeza. Anna había viajado por primera vez en su vida: unas cuantas frases escritas con tinta morada, impregnadas de algunas partículas de su alma, habían sobrevolado países y montanas. La vio esperando delante de la taquilla de la oficina de Correos, entregando la carta con una sonrisa nerviosa, como pidiendo mil perdones, seguramente con su sombrero de plumas en la cabeza. Anna se disponía a lanzar algo al mundo: el avión emprendería el vuelo con la carta — al fondo, se moverían los macizos montañosos y los bosques, como si un terremoto hiciera temblar la faz de la tierra— y la noticia de Anna, esa noticia terrible que estremecería a la humanidad, la noticia de que Padre iba a morir, seguiría su trayecto en medio de explosiones y zumbidos estridentes. Anna había asentido con la cabeza y luego había entregado el dinero al funcionario de Correos con un ademán solemne y las mejillas ruborizadas.

Péter salió a la galería y abrió una hoja de la ventana. El lago emergía envuelto por la niebla, como si hubiera hervido y despidiera vaho. La niebla se adhería suavemente al agua. En las fotografías de espiritismo aparece en la penumbra una niebla similar para representar la materia que se desprende del médium; esa obsesión que algunos cerebros enfermos y temerarios procuran condensar en materia. A lo mejor en el fondo del lago se revolvía un suicida arrepentido pidiendo auxilio… Sobre la niebla se levantaba un paisaje sereno y claro, de contornos perfilados con esmero, como esbozado por un alumno para su examen final. Las casitas de madera estaban pintadas de verde y los marcos de las ventanas de minio rojo; la catarata, como un nervio desnudo, vibraba sobre el tejido pardo y pétreo del monte. Por delante de la ventana pasó un cura viejo en bicicleta, seguido de un monaguillo joven que llevaba a la espalda la cartera con los ornamentos sagrados. Probablemente salían de visitar y administrar los sacramentos a un moribundo que, agonizante, con ojos vidriosos, aterrorizados, mas sin perder las formas, había mirado de frente al cura y las tinieblas. El paisaje trascendía la muerte con contundencia, como al formular una frase en voz alta. Péter no sabía nada de la muerte; cuando pensaba en los muertos, sólo imaginaba flores pestilentes, muchos gastos y rencillas. No comprendía el sentido de la muerte. «Morir por algo», se dice, pero Péter negaba con la cabeza, ningún hombre «muere por algo». A veces la muerte le rondaba de cerca; tenía labios, barba y dientes atrofiados. Su aspecto era horrible e inverosímil, pero, con todo, resultaba muy terrenal, muy humana y un poco infantil; podía defenderse de ella perfectamente. Luego existía la otra muerte, contra la cual no había defensa posible, la muerte que todos llevamos dentro, nuestra muerte. Cuando una forma empieza a desdibujarse, no resiste ya mucho más, entonces una impotencia terrible paraliza el ritmo de la vida y el trabajo, y el sentimiento de culpabilidad ruge y nos dice que nosotros somos la muerte, que la hemos inventado nosotros y la divulgamos nosotros. Hace muchísimo tiempo, tal vez veinte años, un chico vestido con un traje claro se suicidó el mismo día en que había aprobado el bachillerato. En el restaurante de abajo sonaba la música; y nadie podía sospechar lo que estaba ocurriendo. Se llamaba Géza. ¿O era Ervin? .¿Ernő? Péter ya no se acordaba.

La noticia había salido volando e irrumpido en el mundo y los animales en los bosques habían mirado inquietos al cielo. «El sueño ha terminado; ahora será preciso sonar con otra cosa», pensó Péter. En aquel momento era incapaz de evocar el aspecto de Padre. La enfermedad, la agonía, aquella forma de vida nueva y desconocida, lo escondían por completo, como si se hubiera ido de viaje y ahora viviera en un entorno insólito donde había adoptado costumbres nuevas: de pie, en medio de una plantación, vestido de blanco y rodeado de sus esclavos, o enfundado en un uniforme militar, dando órdenes en voz alta en el patio de un cuartel. Con Padre le ocurría algo imposible de entender racionalmente; tal vez lo pudiera explicar a través de la música, o quizá sin sonidos, como cuando una estación termina y entrega sus trebejos a la siguiente; pero ahora no sentía el más mínimo dolor. En su mano todavía olía el perfume de Karo; minutos antes, hacía una eternidad, en el pasado, se había tumbado en el diván de la habitación de Karo, frente a la ventana. Por las rendijas de la persiana a medio bajar, las siluetas de componían en los fragmentos constitutivos del tiempo y la materia: sólo se podía ver un segundo de paraguas, o un segundo de sombrero, pasando entre dos puntos geométricos. En la estancia reinaba el silencio; Karo se estaba bañando. Péter amaba con pureza y melancolía aquella media hora de su vida, cuando los sonidos y movimientos del amor aún estaban presentes y se percibían en todos los rincones de la habitación, lo mismo que las palabras o el perfume de una persona. Pero él ya no tenía nada que ver con todo aquello; algo lo arrastraba lejos de Karo, acaso hacia Edit, entre dos orillas, con una irresponsabilidad flotante e ingrávida. La vivencia amorosa había gastado en aquella media hora sus últimas fuerzas. Algo lo había llevado allí y algo se lo llevaba de allí, lentamente, con indiferencia y crueldad. Más tarde, Karo le había pedido dinero.

Péter decidió volver al piso de Karo, si salía ahora a las siete podría estar de vuelta. Karo dirá: «¡Oh!» y «¡Pobrecito mío!» y «¿Quieres un té?», o algo por el estilo; dirá exactamente lo que se debe decir, y entonces cobrará vida el contenido de la carta, rodeado de hechos, maletas, recuerdos y dolores, y habrá que mandar a alguien a por los billetes, imaginarse el rostro de Padre enfermo, procurarse medicamentos contra el mareo, guantes y corbata negros. Karo dirá: «No te preocupes, los médicos de hoy día saben mucho.» Aunque seguramente, al despedirse, añadirá: «¡Quién sabe! Tal vez sea lo mejor para el pobre.» Péter olió su mano e inhaló hondamente el perfume barato e impúdico de Karo, como un cocainómano aspirando su veneno. No podía vivir sin ella. Luego, una ola cruel y profunda lo separará de ella y de nuevo lo arrastrará hacia Edit, y Edit se llevará la mano a la frente, se acercará a la ventana, tocará con la punta de los dedos el hombro de Péter y dirá en voz baja, muy baja: «Pobrecito, pobrecito.» No dirá nada más y lo ayudará a hacer las maletas. ¿Debía coger ya un traje negro? ¿No será una suerte de asesinato presentarse en casa de un hombre a punto de morir con un traje de luto en la maleta? Quizá sea así como nos asesinamos unos a otros. Tal vez si metiera trajes las personas y los objetos que pasaban por la calle se desde verano, un esmoquin blanco, como los que se llevan en el sur, una raqueta de tenis y novelas policíacas, contribuiría a la cura del enfermo. En este momento le deben de estar dando la medicina a Padre; Anna, junto a la cabecera del enfermo, estará contando escrupulosamente las gotas. Todavía vive. Péter sabía a ciencia cierta que aún vivía. Podía ver sus manos grandes y venosas, muy blancas, aquellas manos femeninas y crueles que Padre solía tender después del almuerzo y la cena para que se las besaran como si fuese el sumo sacerdote de un rito misterioso. Un día Péter rompió a llorar e incluso se hincó de rodillas; abrazado a sus piernas, sólo le veía el chaleco y la cadena del reloj, pues su cabeza se perdía en las alturas, amenazante y terrible, envuelta en una ligera neblina. Aquel brusco cambio de perspectiva lo distrajo y sorprendió tanto que, tercamente arrodillado, se olvidó de llorar. Padre soportaba que Péter se arrodillara ante él; con ademán vacilante, tocaba los rizos del niño murmurando palabras extranjeras. Nunca llegó a saber si en aquella ocasión Padre lo había absuelto.

Péter tuvo el presentimiento de que debía darse prisa. Miró el reloj; la baronesa estaba a punto de bajar. Con su batín rojo como la sangre, se pararía en medio de la escalera y le diría: «Querido, ¡qué desgracia! ¡Cuánto lo siento! ¿Cómo llaman los ingleses al azúcar de uva?» Sí, debía darse prisa, porque primero quería pasar por casa de Karo y por la noche tenían invitados, Emmanuel y dos músicos, y además tenía que consultarle algo a Edit. Luego se iría a casa, a casa de Padre, para contemplar cómo se moría y ponerse el traje de luto, que siempre, cada mañana, había mirado con desconfianza. «Un día tendré que ponérmelo, en el entierro de Padre», pensaba todas las mañanas; así se va acercando uno a la muerte. Hasta entonces sólo había llevado el traje negro en recepciones, una vez para ir a la embajada y otra en un hotel de lujo, cuando quedó con ese pariente de Sumatra que se encontraba de paso en la ciudad. Siempre había utilizado aquel traje como un cuchillo agudo y afilado con el que se corta pan sabiendo que también sirve para matar. Debía darse prisa. De pronto tuvo una sensación extraña, como si alguien, en un lugar muy lejano, acabara de dar cuerda a una máquina infernal. Así pues, enterrarán a Padre y él se encontrará con sus hermanos; luego volverá aquí, a esta habitación, entre el armario tirolés de estilo rústico y la mesa de campesino, y ya no será posible aplazar lo suyo por más tiempo. Era una cuestión personal. Péter Garren tenía treinta y siete años. Su padre estaba muriéndose.

La oscuridad inundaba la habitación. En la mesa había un tarro de mermelada con flores; acacias amarillas y bastones de emperador verdes y rojos. Las zapatillas de Edit estaban al lado del sofá, y sobre el diván, el tarot que ella siempre consultaba después de la siesta. La estancia era espaciosa y parecía flotar sobre el lago; un ventanal enorme miraba de hito en hito la montaña y la espesura, como si un señor elegante contemplase con su monóculo la masa humana. Sin embargo, se respiraba cierta afectación y faltaba comodidad; Péter siempre tenía la sensación de que en cualquier momento sonaría el timbre y entrarían unos hombres con algo, una lámpara o una silla. Entonces la decoración del cuarto sería perfecta; él estaría tranquilo y, por fin, se sentiría en casa. Pero aquella lámpara o aquella silla no llegaban nunca, tal vez porque, en realidad, tales muebles no existían en el mundo. Edit había comprado las cartas de tarot en la feria, pero ya parecían viejas; había dibujado «orejas de burro» en las más importantes y unos bigotes a la novia con lápiz rojo. Péter buscó la carta, el viaje y la muerte. Karo carta tenía la apariencia de una misiva como Dios manda, de un escrito oficial sellado con lacre rojo; el viaje mostraba a un chico con levita verde mirando tristemente una diligencia que se alejaba, y la muerte yacía en un ataúd pequeñísimo, como de niño, cargado de cruces y lirios. Metió la carta en medio de la baraja y se fue a casa de Karo. Así empezó todo.

—————————————

Autor: Sándor Márai. Traductor: F. Oliver Brachfeld. Título: Los celosos. Editorial: Salamandra. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: