En este artículo, segundo de una serie de cuatro, continuamos con la traducción de los Recuerdos de Capablanca, que la segunda esposa del campeón del mundo de ajedrez publicó hace décadas en una revista norteamericana, ahora desaparecida, y que nunca anteriormente habían sido vertidos al español. En ellos, la princesa rusa Olga Chagodaef desveló a los lectores —por vez primera— aspectos muy personales de su marido, dándoles una visión marcadamente romántica que lo apartaba del verdadero contexto histórico y lo situaba en el devenir de las corrientes hagiográficas más manoseadas de la vida del campeón cubano. Con el fin de situarlo dentro de la realidad histórica contrastada he puntualizado esos clichés con notas que, al tiempo que lo sitúan en su preciso lugar, lo expurgan de todos esos ornamentos biográficos que nada aportan a una vida ya de por sí rica en acontecimientos y ahíta de vicisitudes para que la leyenda suplante la más exigente y estricta verdad.

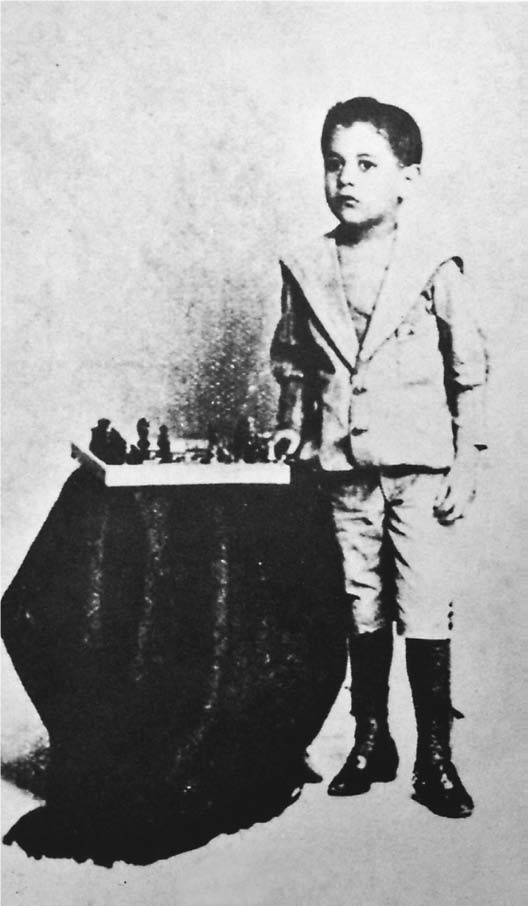

El joven José Raúl Capablanca

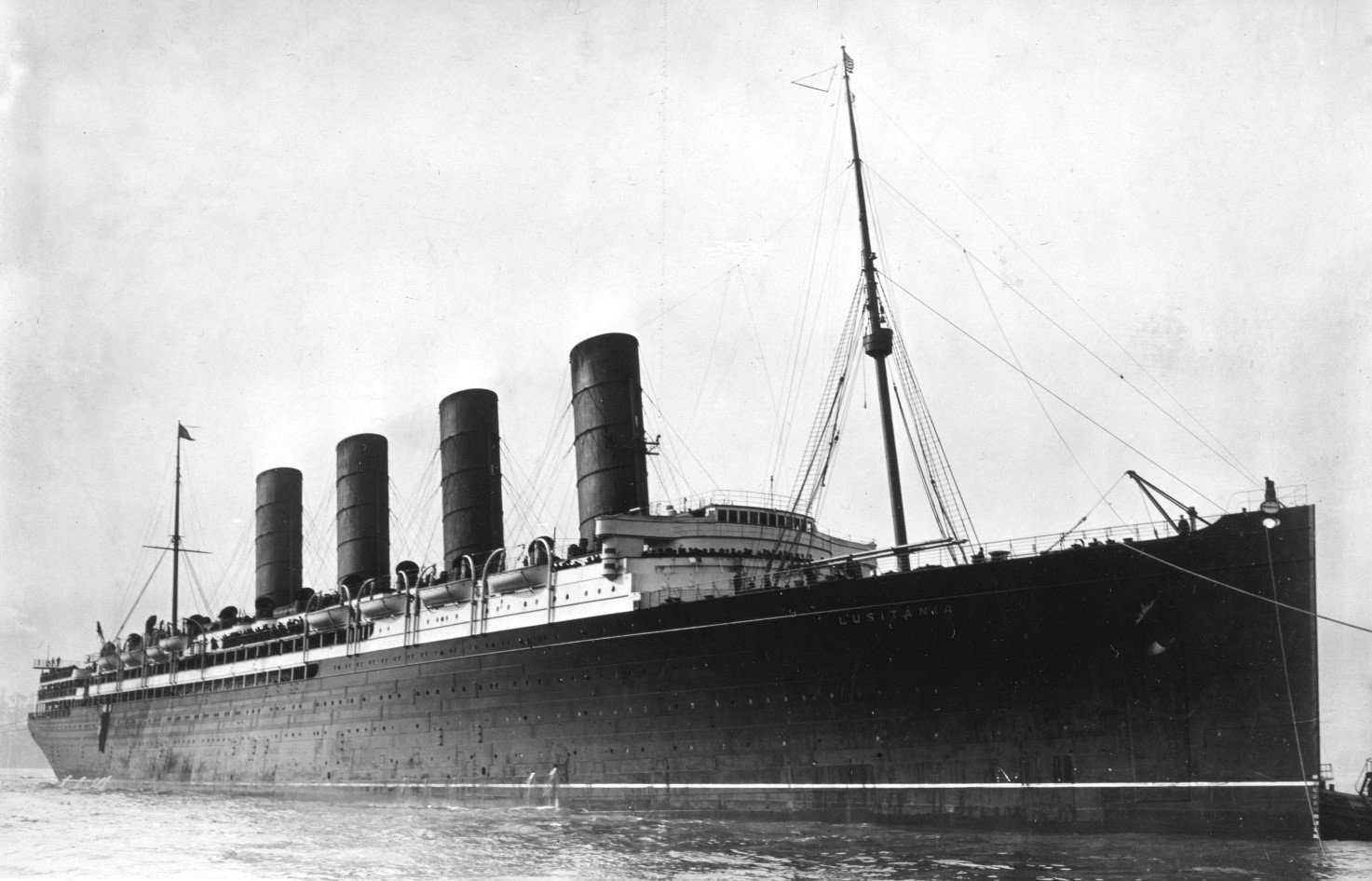

En el temprano crepúsculo de febrero, el cual parecía tener ya la dulzura de la primavera, un joven permanecía sobre la cubierta del vapor Lusitania. No llevaba sombrero y la brisa rizaba su ondulado pelo negro. Pensativo, escrutaba a través de la espesa niebla que se iba formando. Era una delgada figura enhiesta con la apacible pose de un atleta.

Aunque solitario, el joven no se sentía solo. Más bien le gustaba estar consigo mismo. Desde temprana edad había aprendido a salvaguardar su intimidad. A los cuatro años ya había suscitado más atención de la que muchos niños soñaron jamás. Era poco hablador por naturaleza. Alguien dijo una vez: “El pequeño Raúl cree que tiene oro en la boca y teme escupirlo”.

Eso no era cierto, aunque, en su opinión, el exceso de palabras ejercitaba el lenguaje y no el cerebro. Para él había muchas cosas más interesantes que las meras conversaciones: el ajedrez y el béisbol, por ejemplo.

Se reía pensando que si no hubiera sido por su mal hombro podría haber llegado a convertirse en un jugador profesional de béisbol. En el equipo de la Universidad de Columbia había sido lo bastante bueno como para que le ofrecieran un contrato. Sin embargo, sus padres se habían opuesto aún con más insistencia que con el ajedrez, ya que querían verle acabar sus estudios de ingeniería. Tal vez ahora hubieran cambiado de idea en lo referente al ajedrez. Pero ni él mismo estaba seguro de haber encontrado su verdadera vocación.

Equipo de la Universidad de Columbia, 1910. Capablanca en el centro con visera negra. Foto de The Columbian Magazine. Archivo del autor.

A medida que la duda daba vueltas en su cabeza, su atractivo rostro se iba oscureciendo y su ceño se fruncía. Sus ojos, que se asemejaban al color y a la luminosidad del mar, reflejaban la luz de su genio.

En ese instante se dio cuenta de que todo dependía de lo que ocurriera en las pocas semanas siguientes. Pensaba en todas las cosas que podía haber hecho; las matemáticas siempre le habían resultado fáciles, la historia y la filosofía, incluso la medicina, con lo que tenían de excitantes los nuevos descubrimientos. También le hubiera gustado estudiar violín.

Pero ¡qué implacablemente había interferido y transformado el ajedrez su vida! Le gustara o no, el ajedrez parecía haberlo escogido a él, arrebatándole casi todo su tiempo, y no era capaz de resistirlo. El conocimiento del juego le vino de forma natural, casi demasiado fácilmente, como si siempre lo hubiera poseído. Quizás eso podía explicar por qué fue atrapado en sus redes. ¿No era extraño que, algunas veces, las cosas que él sabía de forma intuitiva fueran más claras, más seguras que aquellas aprendidas a través del esfuerzo consciente? Una sutil diferencia, aunque peligrosa.

Raúl hizo un gesto nervioso, como si se sintiera molesto. Incluso en la intimidad de su propio mundo, sentía la necesidad de reafirmar su desacuerdo con las conjeturas. El pensamiento de un hombre, se dijo para sí, no vale la pena si sigue las vías de la lógica clara como el cristal. ¿Cómo podría una persona enfrentarse de otra forma a los problemas de la vida, si no comenzaba por resolver los conflictos de uno mismo? Sí, él iba lo bastante lejos para admitir que para su propio equilibrio interno necesitaba una cierta relación íntima con el mundo, y eso incluía alguna concesión. Ciertamente, se dijo, uno debe estar alerta ante las fantasías. Éstas sólo deberían quedar para el mundo de los sueños. Lo demás debería desecharlo y aplicar la racionalidad a sus pensamientos. Con sobresalto se percató de que estaba caminando arriba y abajo por la cubierta desierta. Se detuvo y miró al cielo, que parecía envolverlo. El viento rozaba sus mejillas, salpicándole infinitas gotas de agua y, mientras respiraba la frescura del océano con el sabor de la niebla en sus labios, tuvo la sensación de estar bebiendo la esencia del espacio. Nunca antes había experimentado tanta excitación; el futuro vislumbrándose a lo lejos, masas de lo desconocido tan tangibles como el impetuoso aire marino; el pasado proyectándose en profundidades atormentadoras, una ilusión que por instantes le hacía indiferente al transcurrir del tiempo. Si forzase sus facultades un poco más, sabría más de lo que nunca hubiera soñado.

¿Por qué su corazón latía tan rápido?

Consciente de la humedad, subió el cuello del abrigo. Tuvo que admitir que era comprensible ese instante de júbilo. Éste era su primer viaje a Europa. A los 22 años estaba en el umbral de su mayor aventura, mientras el mundo lo miraba con singular atención.

“Siempre recordaré esta tarde”, susurró como si quisiera fijarla en su memoria. “Sé que toda mi vida tendré que viajar”.

Se preguntó entonces si alguna otra alma compartiría con él la complejidad de sus pensamientos, la sutil agudeza de sus emociones. Su orgullo, tan acentuado por la timidez, le impediría semejantes revelaciones. Además ¿podría importarle lo suficiente como para admitir a otra persona junto a él? Podría ser alguien, pensaba, cuya presencia no interfiriera en su soledad. Por lo tanto tendría que ser una suerte de milagro, un abrazo comprensivo más que la mera inteligencia. ¿Sería el amor?

Amor. Algo que no había experimentado. Uno se inclinaría a creer que era un estado de agonía. Intentó imaginarlo, no sin recelo, como un abstemio que se pregunta por el estado de intoxicación. No obstante, el hecho de que su propia sangre estuviera en constante sobresalto y se impresionara fácilmente por alguna mujer bonita, casi en cualquier momento, no lo perturbó interiormente. Contra la ternura de su corazón, un rostro hermoso no significaba más que un reflejo sobre un lago.

La relación entre un hombre y una mujer, como él lo veía, no era sólo un simple modelo, a pesar de todo el brillo y pompa que se le concedía. Un hombre debería tener cuidado en no traspasar ciertas reglas esenciales: no fanfarronear ni mencionar nombres, ser siempre generoso y atento. Pero cuando un hombre, dando por sentado que se trata de un caballero, se entrega a una dama, no habría duda de quién era el amo. Y era prerrogativa del amo reservarse la libertad del éxito.

El amor, sin embargo, podía estropearlo todo y crear todo tipo de complicaciones. Él lo sabía. ¿Qué ocurriría si el amor lo atrapaba? ¿Lo reconocería de pronto, como había sucedido con el ajedrez? Pensaba que quizás fuera una extraña comparación, ya que por un momento tuvo la sensación de enfrentarse al mismo poder implacable que lo dejaría sin elecciones ni escapatoria.

Si algo como el amor existiera, ciertamente, no lo desearía. Podía estar sin él. Las cosas que carecían de claridad o lógica no le resultaban atractivas. No era un romántico, y detestaba cualquier sentimentalismo. Hasta las novelas le aburrían. Raúl sonrió y se alisó el pelo. Había llegado el momento de guarecerse.

***

En la noche, la brisa soplaba con fuerza, tomando otra dirección. Tras una vigorosa tentativa, Raúl decidió retirarse a uno de los salones. Los pasajeros estaban reunidos y no pudo evitar cierta nostalgia, pero no se unió a ellos. La biblioteca del barco presentaba una solución agradable: un libro de historia francesa.

Durante casi dos o tres horas se entregó a las guerras napoleónicas. El pequeño salón estaba desierto. Con el libro sobre las rodillas, no pudo evitar perderse en el ensueño. Si alguien le preguntara en ese momento qué era lo que pasaba por su cabeza, hubiera descubierto la adoración que sentía por Napoleón. El marmóreo rostro del “pequeño Mariscal” se alzaba ante sus ojos. ¡Qué mente tan diáfana escondía esa frente! Pero la lógica no era todo lo que Raúl admiraba. En ese orgulloso semblante podía leer el coraje y la frialdad, la dignidad y el dramatismo, las cualidades de un emperador y de un estratega. Extrañamente, Napoleón no jugaba bien al ajedrez, aunque le gustaba. El fracaso en una partida le molestaba y algunas veces tiraba las piezas al suelo. A pesar de su grandeza, era bastante humano.

Uno de los lujosos salones del Lusitania, donde Capablanca solía leer la prensa y pasar las veladas escuchando el piano o leyendo.

“Si me hubieran ofrecido elegir mi destino en la historia, me habría gustado se Napoleón, con todas sus cualidades y defectos”, pensaba el joven. ¡Nada podía compararse con la satisfacción de llevar la gloria al propio país!

Fue tan lejos en sus ensoñaciones que llegó a imaginarse en atuendo napoleónico con el famoso tricornio calado hasta las mismas cejas: ¡Napoleón revisando sus tropas!

La visión no duró mucho. Con su habitual franqueza, Raúl se despojó del atuendo y desmontó de su caballo imaginario. ¡Qué estúpido puede llegar a ser uno cuando no hay testigos que le avergüencen! El trabajo de un mariscal de campo no era para él. No es que careciera de valor; un hijo y nieto de oficiales españoles podía lanzarse impávidamente al peligro. Controlar el miedo era sólo un logro limitado; pero tener la capacidad de mando era otra cosa. En su caso, totalmente improbable. ¿Por qué negar el hecho de que era demasiado blando de corazón como para responsabilizarse de una sola vida? Peor que eso: apenas si podía soportar la visión del sufrimiento, orgulloso como era, para no traicionar sus emociones. Una paradoja, ya que las historias de guerra le fascinaban. ¿Será la estrategia? Valoró esto con humildad, pero sin frustración, ya que la vanidad no era una de sus debilidades y, esto, naturalmente, le permitía ser objetivo consigo mismo.

Mientras pensaba, sus ojos parecían enormes y brillantes; su boca tenía un rictus extraño con el labio superior fuertemente apretado sobre el inferior. De pronto, una sonrisa iluminó su atractivo rostro. Incluso esbozó una sonrisa, como hacía a veces cuando permanecía pensativo. El pensamiento que le divertía tenía varios puntos de vista: pensó que era ilógico valorarse en menor grado que los demás. Tal vez algún día hiciera afirmaciones sorprendentes, pero, dejando de lado las altisonancias, ¿no era afortunado teniendo un tablero de ajedrez donde practicar las tácticas? El destino ya le había fijado un ideal: ser un extraordinario jugador de otra generación.

Los periódicos a menudo decían que era la reencarnación de Paul Morphy. Desde luego, era una forma de hablar, aunque alguien pudiera encontrar indicios para estas conjeturas. En realidad Morphy y él tenían algo en común, sus comienzos con el ajedrez, pero esto era tan irrelevante como el que coincidieran en el tamaño de sus cráneos o en la misma postura… Solamente había un detalle que merecía la pena mencionar: el origen latino de ambos. Morphy nació en Nueva Orleans, de madre francesa y de padre, a pesar de su nombre, de familia española. No había nada de extraño en esto, únicamente en lo relacionado con su orgullo latino.

Capablanca con 4 años. El Fígaro (8 de octubre de 1893) publicó la primera fotografía de Capablanca, tomada en el estudio del portugués Taveira. Cortesía, M.A. Sánchez.

Raúl unió las puntas de sus dedos frente a él, como solía hacer cuando calculaba. Sus pestañas eran tan largas que cuando miraba hacia abajo ensombrecían sus mejillas. Lo que su mente repetía rara vez se le olvidaba. Morphy murió en 1884. Cuatro años habían trascurrido desde la marcha de uno y la aparición del otro. ¿Significaba esto algo?

—Un pensamiento ridículo —dijo Raúl en voz alta.

Él era el primero en señalar que el ajedrez de Morphy y el suyo eran muy diferentes. Morphy era un romántico que buscaba el fuego del ataque y las complicaciones vibrantes.Todo esto ya pertenecía más o menos al pasado. Personalmente, buscaba lo profundo y lo claro, la pureza del diseño que evitara los errores… Pero con todo, si Morphy aún estuviera vivo…

Una pareja miró al interior de la sala, pero encontrándola ocupada, se alejó en busca de soledad. Raúl se levantó y se estiró. Ahora realmente estaba adormecido y cansado. En su camarote se desvistió rápidamente y durante algún tiempo permaneció tendido en la cama con los ojos abiertos. A su mente vinieron, sin poder evitarlo, recuerdos de su país, ¡Cuba! Con diáfana claridad, cosas que parecían no tener importancia se agolpaban ahora en su mente: el olor de los plátanos, el sabor de los mangos, el terciopelo de la brisa, la frialdad de los suelos de mármol, los perfiles de las palmeras recortándose contra la brillantez del cielo que reflejaba su azul en el mar…

¿Hay otro mar, pensaba, comparable al cálido mar Caribe? Cuba, en su languidez, es muy parecida a su propio mar. Todo el mundo sabe que su benevolencia puede acabar muy fácilmente en negligencia, que a su vez puede dar mucho y también muy poco. Sin embargo, nunca decepcionaba a nadie, porque Cuba tiene corazón. La dulzura de sus paisajes es quizás lo que proporciona la bondad de sus gentes y su proverbial alegría. ¿En qué otro sitio bailan en las calles? Las comparsas en la calidez de la noche retumban con el ritmo de la rumba, los tantanes llamando a través de las oscuras colinas. ¡Cuba! ¿Quién podía resistirse a la belleza de su dorado rostro?

A él no le habría importado ahora que alguien se riera de su nostálgico arrebato. ¿Poesía?, de acuerdo. En la vida de cada hombre siempre llega ese momento.

Los pensamientos no terminaron, porque ya se había dormido.

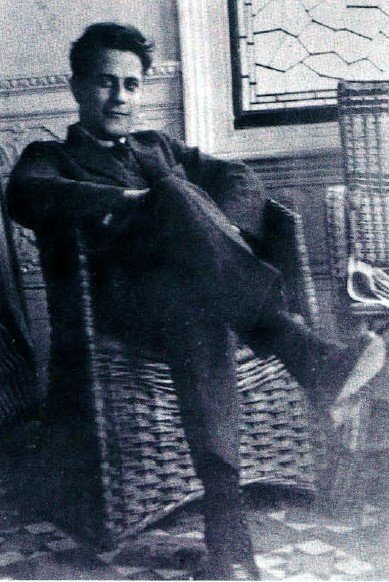

Sobre una página de color café matizado por el tiempo, un coetáneo describe a un jugador de ajedrez de 22 años: “El sujeto de nuestra memoria es delgado, con un gracioso, modesto y digno porte. Tiene el pelo negro; ojos brillantes; pequeñas y expresivas manos y el mentón firme, que le otorgan un aspecto de determinación a su semblante. Ante el tablero es frío, tranquilo y concentrado. Realiza con tanta facilidad sus más grandes y prolongados esfuerzos que rara vez o nunca muestra síntomas de fatiga. En su relación con los demás es cortés y sin pretensiones, y muestra un tacto sorprendente en alguien tan joven, a la vez que manifiesta esta actitud de carácter que siempre distingue a aquellos que sobresalen en cualquier aspecto de la vida”

Este fragmento, apenas retocado, podía haber sido escrito sobre el joven Capablanca, pero en realidad esta descripción extraordinaria apropiada había aparecido impresa mucho antes de que él naciera. Escrita en 1860, forma parte de la introducción al libro titulado Morphy’s Chess Games y el autor es J.J. Löwenthal, presidente del St. James Chess Club en Londres cuando Morphy llegó a Europa para medir sus fuerzas con los maestros internacionales. Morphy, el primer jugador americano de importancia, no necesitó mucho tiempo para asombrar al mundo con una serie de triunfos que establecieron su supremacía en ambos continentes.

Ahora, en 1911, otro muchacho de 22 años iba a sorprender a Europa mientras ponía a prueba lo mejor que tenía que ofrecer al ajedrez. La historia parecía repetirse con este joven, una combinación de modestia y dignidad, de reserva y deportividad. Una asombrosa facilidad al hacer los más profundos movimientos son factores que llevan irremisiblemente a la creación de una leyenda. Todas estas características de Morphy las encontró de nuevo el mundo en Capablanca.

Un aura se fue creando alrededor del cubano. La misma historia de su precoz comienzo tenía ya el encanto de un cuento de hadas.

En realidad, muchos de los grandes jugadores de ajedrez habían comenzado muy temprano. Morphy tenía sólo diez años cuando su padre le enseñó los movimientos de las piezas. Muy pronto el chico pudo desafiar con éxito a un pariente suyo considerado un experto en ajedrez.

A. Danican Philidor, el genio del siglo XVIII, era otro maestro que había empezado sorprendentemente pronto. Como paje a los diez años, a menudo observaba a los músicos de la capilla del rey jugar al ajedrez en sus horas de espera. Un día, un viejo músico llegó demasiado pronto y no encontró con quién jugar. Esta oportunidad animó al niño a desafiar al anciano. La partida no estaba destinada a durar mucho. De hecho, Philidor tuvo que confiar en la agilidad de sus jóvenes pies para escapar a la ira de su vencido adversario.

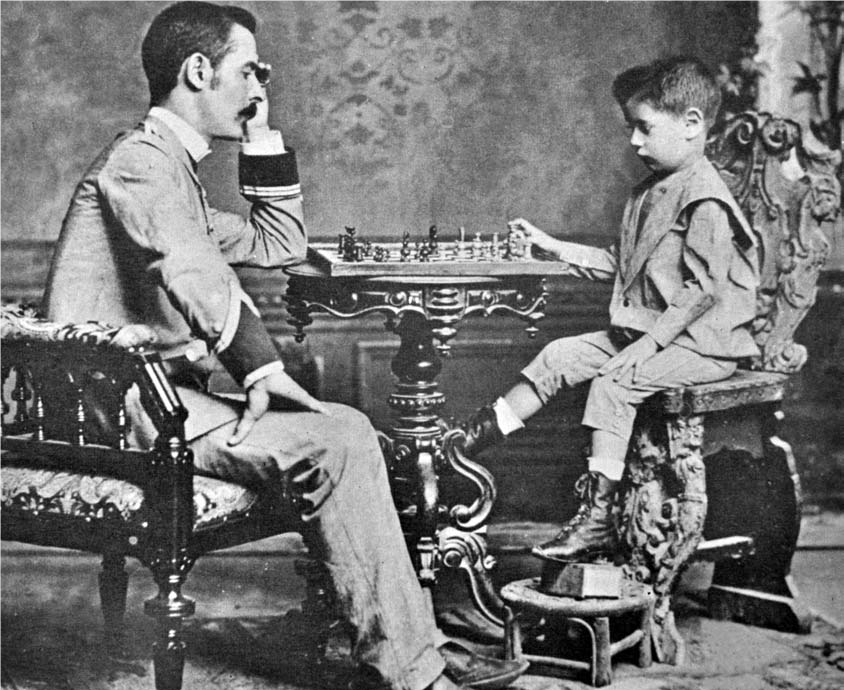

José Raúl había comenzado a jugar a la edad de cuatro años. Ocurrió en la vieja fortaleza española de La Cabaña, situada cerca del castillo del Morro, que dominaba la espléndida entrada a la capital cubana. El padre de Raúl, un capitán de la caballería española, era ayudante de campo del general Loño que dirigía la fortaleza. Los dos hombres jugaban al ajedrez con frecuencia.

Raúl, un balbuceante muchacho de grandes ojos de un color gris verdoso y largos rizos negros, vestía una falda de lana. La razón para llevar falda se debía a un capricho de mamá, que había deseado que fuera una niña. Insistió en vestirlo como una niña, aunque él ya tenía cuatro años y una mente bastante desarrollada.

El pequeño lloraba porque decía que no quería ir a la cama. El sol aún flotaba sobre las aguas esmeraldas y el frescor de la noche comenzaba a filtrarse bajo los macizos techos de la fortaleza; las sombras se condensaban en las esquinas y se aferraban a los muros de piedra. Fue entonces cuando papá, con una caja bajo el brazo, estaba a punto de desaparecer en un largo y oscuro corredor. Raúl lo había seguido ya anteriormente y tuvo suerte. Nadie lo había visto hasta que estuvo en la sala donde papá y el general Loño movían silenciosamente unas figuras sobre una recia mesa labrada. El niño los observaba con ojos como platos y su padre no tuvo corazón para echarlo fuera.

Pero esa noche lo cogieron. Eran cerca de las ocho y debía estar ya en la cama (Raúl sabía que ésta era una de las grandes normas de mamá), pero luchó y luchó desesperadamente hasta que papá, inesperadamente, cedió.

—Bueno —dijo papá—, déjalo que venga conmigo esta vez.

Luego volviéndose a su hijo:

—Vamos, pero no digas ni una palabra, ¿entendido?

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: